Littérature

Critiques littéraires

-

"Ma vie d'écrivain" de Patrick Roegiers (éditions Grasset)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Je veux être un écrivain qui mène une vie normale. Un écrivain qui vit en écrivant et qui est vivant quand il écrit, tel est le vœu de Patrick Roegiers quand il s’établit à Paris en 1983, à 36 ans. Un vœu/credo rappelé dès le début du roman « ma vie d’écrivain ».

En s’auscultant comme il avait ausculté certains de ses devanciers dans « la traversée des plaisirs » ou Proust et Joyce dans « la nuit du monde » il fait entendre un souffle, celui d’un corps qui se mêle à celui de la langue ; il revendique son altérité tout en la reliant à la famille de tous ces auteurs, artistes, peintres, chorégraphes, dramaturges, chanteurs. Invitant le lecteur à pénétrer dans l’intimité d’un lieu, celui où s’élabore le processus créatif, il lui confie ses déboires, ses joies, ses goûts, ses détestations. Tissant une histoire personnelle de création, Ma vie d’écrivain peut se lire comme un roman autobiographique, mais parce qu’il faut être nomade (Picabia, cité en exergue) ce texte ne s’apparente-t-il pas aussi à une promenade vagabonde à même de transformer les topographies, en archipels littéraires ? avec une distance ironique, un sens de l’autodérision, et les procédés d’écriture si chers à l’auteur ! Une œuvre immanente à la Vie ! à sa vie ??

A Paris c’est le chapitre d‘ouverture. Soit un point et un lieu de départ, -forcément celui d’un après (P Roegiers a quitté la Belgique, un pays qu’il évoquera au chapitre 14 « tout ce qui dort en moi résilié au plus profond s’éveille soudain et me saute à la figure » à propos de la genèse du Mal du pays. Autobiographie de la Belgique). Un point de départ censé enfanter tout ce qui va aboutir à « la vie devant moi » (dernier chapitre). Plus de deux décennies donc, faites de tremblements, de manuscrits refusés et retravaillés, de doutes, de succès et de jubilation (ma deuxième vie commence, affirme-t-il après la publication de Beau regard en 1990 ; c’est une victoire, le début d’une histoire qui continue quand Hémisphère nord paraît en septembre 1995). Ses premiers pas dans l’édition (avec cet hommage à Denis Roche à la mémoire duquel l’ouvrage est dédié) l’auteur les restitue avec humour (cf l’histoire de la disquette…) dans des flashs (instantanés) ou/et des saynètes. Et si le roman suit la « chronologie » des différentes parutions depuis « beau regard » (1990) jusqu’à « la nuit du monde » (2010) en passant par « le cousin de Fragonard » (2006) (soit les années Seuil) il est loin d’être linéaire. L’auteur procède par association d’idées ; son érudition lui permet des rapprochements, des connexions ; une formule aphoristique, une sensation, y jouent le rôle de support et/ou de déclencheur. Nous connaissons aussi son goût pour l’inventaire, la recension de faits, d’anecdotes (qu’il s’agisse d’auteurs d’artistes ou des voisins) .Et voici une mini fresque de citations de réflexions (sens propre et figuré) agrémentée de mini-portraits, de tous ces petits riens qui font et défont les jours. Le choix du fragment comme mode narratif -précédé d’une onomatopée d’un mot ou d’une phrase nominale – rappelle peut-être l’art de la mosaïque mais une mosaïque où les brisures ne dissocient pas les parties du tout. La construction évoquerait plutôt « le bibliothécaire » d’Arcimboldo

Nous pénétrons dans le bureau, lieu du savoir et de l’écriture : tanière où l’auteur se terre se repère et se perd, dans sa maison de Saint-Maur-des-Fossés havre de bien-être et de paix lié autant à la littérature qu’au cinéma (il s’installe dans cette ville en 1988 avec Martine et les deux enfants, sans lesquels son « aventure n’aurait pu exister (cf page remerciements). Nous entendons les « ratures » au bic, les froissements des brouillons palimpsestes, nous imaginons le feu la fièvre et la fougue de l’écrivain dans cette confondante unité du moi qui écrit, du moi restitué, du critique, de l’homme et son œuvre, de l’homme et sa famille. Et dans un immense tourbillon où le vrai bureau serait « la tête », grâce aux plis et replis de la langue -le romancier prend plaisir à jouer avec les parentés phoniques (allitération et calembour) à faire bondir les mots et les faire danser-, grâce à des associations – de termes d’objets d’idées-, le texte convoque Pina Bausch Kantor Rabelais Juliette Gréco Modiano Léautaud Nijinski Borges Georges Perros et tant d’autres… tout en restituant la genèse des écrits, leur commentaire, leur accueil (par la critique littéraire et le public). Démarche qui est aussi celle du promeneur, qu’il soit à Paris (chapitres 1 et 11) en Corse, sur l’Île de Ré, en Bretagne…Voyage et itinéraire buissonnier dans le temps et l’espace !

Blocs de prose, dialogues, mini-récits, une micro-nouvelle (interprétation salace du Verrou de Fragonard), inflation d’aphorismes ou de questionnements sans réponse, voici un texte foisonnant qui témoigne de ce « plaisir d’écrire » (on écrit pour être heureux). Le travail du romancier peut entrer en résonance avec celui du peintre, ne serait-ce déjà que par le mouvement en train de s’accomplir (geste de la main qui écrit et peint). Juxtaposer accoler accoupler les tons, avec (ou non) des possibilités de retouches (les repentirs) au service d’une cohérence, celle de l’expression finale. Ma vie d’écrivain est indubitablement un processus en actes qui dévoile les chutes tout autant que les déplacements féconds du corps et de la pensée, et qui vibre (souvent) d’enthousiasme Vivre, c’est écrire, écrire c’est vivre

Le sens de la vie révélé dans l’acte de l’écriture (ou l’inverse?)

Le corps de l’écrivain arrimé au corps du texte (ou l’inverse?)

La vie continue

-

Ce matin-là de Gaëlle Josse (éditions Notab/lia)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Une chute celle d’un corps qui dit « stop » au harcèlement au travail ; un corps qui « ce matin-là » ne peut se relever, car il ne répond plus. Une vie pulvérisée. Tout est en désordre. Les cheveux. Le lit. Les mots. La vie. Le cœur. Cette phrase de Kérouac citée en exergue illustre précisément ce que va éprouver Clara. Peut-on se relever ? Oui. Gaëlle Josse en est convaincue. Elle dédie d’ailleurs son roman « Ce matin-là » - à ceux qui tombent

«Ce 2 juillet 2006, au soir » Un dimanche. Clara, vingt ans, a passé la journée chez ses parents et s’apprête à rentrer chez elle. Elle a des projets : partir enseigner le français à l’étranger. Mais un événement tragique - l’AVC dont son père est victime- en décide autrement... on vient de tirer avec brutalité un rideau opaque sur son avenir. La phrase hoquette, désarticulée ; une bombe à fragmentation a éclaté entre ses doigts... Elle restera. C’est le chapitre liminaire.

Ellipse de douze ans. Nous retrouvons Clara « ce matin-là 8 octobre 2018 ».

Dès lors la narration se déploie en cinq parties, scandées par des couplets de la ronde/comptine « nous n’irons plus aux bois ». Extraits qui ponctuent -telles des virgules- l’itinéraire du personnage -« de la chute au pas de danse » et qui -telles des épigraphes - colorent d’une teinte particulière chacune des étapes. Le récit peut être fragmenté, comme éclaté, voire démembré (I et II) à l’instar de ce que ressent Clara. Ce sont des instantanés, des tableautins qui mettent à nu des lambeaux de vie – le harcèlement de la cheffe à l’agence par exemple- et/ou de survie, après la chute, une survie sans Thomas - Abandonnée. Quittée. Lâchée ; elle qui avait tant aimé leurs temps enlacés... Et le contraste entre les choix lexicaux (images métaphores qui font référence à une forme de géographie physique dans ce qu’elle a de plus monumental ou grandiose ou effrayant) et le désarroi du personnage n’est qu’apparent ; car le moindre geste pèse comme un fardeau. Une quotidienneté du vacillement, du bégaiement du temps, de l’empêchement des désirs que la romancière observe avec une bienveillante complicité. Clara la vaillante, vacillante. La troisième partie (Si la cigale y dort Ne faut pas la blesser) joue un rôle charnière -et dans la construction du roman et dans la (re)construction de Clara. Dans sa brièveté même elle est comme une épiphanie : en effet trois détails apparemment mineurs seront déterminants : l’incipit d’un roman lu dans une librairie « ce voyage seule je l’avais voulu ainsi. Je voulais vérifier que j’étais encore vivante », le souvenir des paroles de son père -alors qu’elle est sur la plage- « c’est comme ça la vie, tout change, rien ne dure » et l’odeur du linge propre essoré « tout remis à neuf, effacé, rincé », elle aimerait qu’il en soit ainsi de sa vie. Et quand s’impose la nécessité -aussi douloureuse soit-elle- de la « reconquête », tenter le bras de fer avec le temps, la narration se déploie en séquences plus amples : le séjour de Clara chez son amie Cécile en est un exemple (IV) Cécile, dont elle va partager momentanément le quotidien familial. Âme défaite elle veut appartenir de nouveau au souffle de la vie. Un souffle ! Un élan dont rend compte le refrain de la comptine « Entrez dans la danse... Sautez dansez embrassez qui vous voulez » (V)

Un éclat du réel, une sensation, une impression, et c’est un pan du passé qui ressurgit. Car c’est bien en « remontant à la source vive de l’enfance » que le personnage va retrouver « allant et allure » qu’elle croyait à jamais abolis. Une balade sur la plage avec son père, l’apprentissage dans la maîtrise des cerfs-volants, la chorégraphie des hirondelles lors d’un séjour chez les grands-parents (en l’absence de la mère …), le visage de Gazaleh (son amie au CM2, dont le départ précipité fut si douloureux). Tant de ferveurs, tant de ruptures aussi, tant de projets avortés ! Et ces images vont revenir en un « fulgurant dévoilement »

La comptine délestée de son sens originel (invitation à l’orgie) exalte, certes, la naïveté et l’allégresse propres à l’enfance… Mais…. cesse-t-on vraiment d’être un enfant,tant qu’ils (les parents) sont encore là tous les deux ?

Si Clara en juillet 2006 (chapitre liminaire) avait renoncé à son départ (rendre son billet d’avion expliquer un désistement brutal), 14 ans plus tard elle saura prendre congé de ses parents...Après avoir vécu avec du cramé, du carbonisé, du foudroyé, du consumé, elle entend désormais une force vive, impérieuse, cardinale, qui sourd en elle et la guide Il faut courir vers son désir, sourire à ce qui nous porte et nous réjouit

Ce matin-là un roman sur le burn-out, sur la dépression ? Vision réductrice dans laquelle tente de l’enfermer une certaine critique. N’est-ce pas - surtout- un vibrant appel à écouter « le chant du monde » ?

Un roman « comme une main posée sur l’épaule »

-

Un détail mineur d'Adania Shibli (éditions Sindbad Actes Sud)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Traduit de l’arabe Palestine par Stéphane Dujols.

Août 1949 : des soldats israéliens kidnappent, violent collectivement et tuent une jeune bédouine du Néguev. En s’emparant de cet « incident » - terme employé par le journal Haaretz en 2003-, Adania Shibli le rend palpable en l’incarnant dans un double « parcours » (dont celui de l’officier violeur). Bien plus, par le choix d’une construction en diptyque avec effets de miroir, l’incident devient une tragédie celle du peuple palestinien. Lier étroitement mémoire (avec ses strates) et capture topographique, n’est-ce pas dessiner une cartographie nouvelle où l’exploration des différentes « couches » temporelles, tel un palimpseste, va s’imbriquer au présent, un présent qui est aussi celui de l’écriture ?

Un détail mineur se déploie en deux actes correspondant à deux époques 1949 et 2019, avec changement d’énonciation (au « il » de la première partie se substitue le « je » de la seconde) mais surtout avec changement de perspective. En I, l’écriture dans son objectivité même et sa distanciation rapporte le point de vue d’un commandant israélien en mission dans le Neguev, juste après la fin de la guerre israélo-arabe. Ratisser nettoyer la région des Arabes empêcher les infiltrés sur la frontière sud avec l’Egypte. Un acharnement méthodique, le même d’ailleurs que celui qu’il mène contre la poussière et les insectes. Et la répétition des mêmes gestes (presque mécaniques) dictés par l’hygiène en fait une sorte de pantin. Écriture clinique aussi pour évoquer la capture et surtout le viol collectif puis l’assassinat d’une jeune bédouine dont le corps sera à jamais enseveli dans le sable. Le choix d’une telle écriture désincarnée accentue la sordidité du crime.

En 2019, une Palestinienne née jour pour jour un quart de siècle après cette tragédie – coïncidence temporelle étonnante, « détail mineur »- décide de se rendre sur les « lieux du crime ». Et nous allons la suivre sur cette route qui mène de Ramallah au Néguev. Dans cette seconde partie cette femme/narratrice- sans nom tout comme l’officier de la première partie, nous invite à partager ses doutes ses velléités ses hésitations. Écriture chaotique empreinte d’ironie et d’auto-dérision qui épouse les soubresauts de sa conscience, ceux de l’Histoire, en même temps que les bifurcations imposées par l’Occupation. Tant de territoires annexés démantelés détruits. Passager clandestin le lecteur découvre ainsi ce qu’est un quotidien fait d’humiliations, de contrôles à répétition, un quotidien de « survie ». Murs barrières clôtures suspicion. En comparant les deux cartes dont elle dispose pour s’orienter, la narratrice doit se rendre à l’évidence, celle de l’engloutissement programmé de villages palestiniens (engloutissement qui n’est pas sans rappeler celui de la jeune femme violée). Ironie de l’histoire ?? La « civilisation » dont rêvait l’officier en I (et la devise « Ce n’est pas le canon qui a vaincu, c’est l’homme » reviendra tel un leitmotiv…) s’est faite dans la « barbarie de la colonisation ». Rappelons que la victoire des Israéliens sur les Arabes en 1949 a marqué le début du redécoupage de la région (ce qu’illustre la photo de couverture : des lignes « frontières » comme des cicatrices ou des stigmates recouvrant un visage aux traits estompés). Alors oui les arbres fruitiers l’irrigation ont métamorphosé l’immensité aride (que l’officier contemplait de ses jumelles au début du roman) mais à quel prix !!!

Des effets spéculaires assez troublants se répondent d’une partie à l’autre; et le sens du roman tient précisément dans la confrontation de ces échos intérieurs. Chacun des deux personnages se sent investi d’une « mission » ; mettre à l‘épreuve notre force pionnière et créative en débusquant les Arabes, en les chassant définitivement (dit l’officier en 1949), «chercher à faire toute la vérité sur l’événement » (but de l’enquête que mènera la Palestinienne 2019) ; la première mission est d’inspiration guerrière sous couvert de civilisation, la seconde d’ordre éthique. L’une fait fi de l’humain, l’autre le respecte Une atmosphère pesante imprègne les deux parties. Mais dans la première, elle est liée à la chaleur étouffante de ce mois d’août 1949 au silence des collines pelées, à l’attente oppressante (qui pourrait rappeler Le désert des tartares). Dans la seconde elle est souvent synonyme d’angoisse, (les occurrences de ce substantif le prouveraient aisément) angoisse liée à la fatigue et à la peur « qui se loge dans les moindres recoins du corps », à la solitude aussi, au « silence torride » qui l’enveloppe ; angoisse qu’éprouve la narratrice tout au long de son trajet ; et pour le lecteur elle s’apparente au suspense. Angoisse décuplée par la présence de chiens dont les aboiements déchirent l’espace et dont la présence paraît suspecte. En I ils signalent la présence de Bédouins et servent ainsi de repères. D’ailleurs un chien accompagnera la jeune femme kidnappée, ses jappements et aboiements se mêleront aux hurlements au moment du viol ; ou alterneront avec les tressaillements de son souffle. Un chien témoin de l’indicible, qui, au final, échappera à la tentative de strangulation avant de prendre la fuite « en poussant des glapissements désespérés » Dès l’incipit de la seconde partie l’aboiement d’un chien sur « la colline d’en face » entrave le sommeil de la narratrice; et son « enquête » sera entravée elle aussi par la présence de chiens...Des traces « bien nettes de pattes de chien dans le sable » témoignaient de leur omniprésence comme venue du fond des âges et vers la fin de son parcours, harcelée par un chien, la narratrice est condamnée à rester figée dans sa voiture ! Du moins momentanément. Chiens et divinités chthoniennes ?

Rien ne bougeait, sauf le mirage, c’est l’incipit du roman. Vers la fin, au volant de sa voiture qui la conduit vers le sud-ouest du Néguev, la narratrice constate, à travers les monticules pelés que la seule chose en mouvement est le mirage » qui fait bouger nerveusement toutes les dunes ; des apparitions y surgissent puis s’évanouissent en un clin d’oeil. Réalité ou illusion que cette jeune fille qui disparaît à peine entrevue ? Mais elle est bien réelle cette vieille femme -dont les mains sont sillonnées de veines bleues semblables aux lignes des cartes-, qu’elle a fait monter et qui descendue, va disparaître entre les dunes… Mirage mémoire et oubli ?

Une odeur de carburant se dégage de la main gauche de l’officier au moment de sa « disparition » ; la jeune femme palestinienne en faisant le plein, fait gicler l’essence sur sa main et pour se débarrasser de l’odeur de carburant elle accomplit les mêmes gestes que ceux de l’officier. Libations lustrales contre les souillures ? Contre la maladie -celle qui ronge le corps de l’officier, celle qui a gangrené l’Histoire ? La disparition de l’un et l’autre est évoquée par euphémismes. Mais l’officier juste avant de quitter le récit… aura tenté de tuer le chien. La Palestinienne, qui s’était introduite dans une zone militaire… veut extraire de sa poche des chewing-gums : ce geste interprété comme une agression, lui sera fatal.

Tous les grands événements de l’histoire du monde se produisent pour ainsi dire deux fois. La première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce sordide (Marx)

-

L’Anomalie de Hervé Le Tellier (éditions Gallimard)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Prix Goncourt 2020

Le vol Air France 006 Paris-New York atterrit deux fois, avec les mêmes passagers, à 106 jours d'intervalle. Événement pour le moins étrange. Phénomène surnaturel ? Anomalie qui mettrait en exergue les « failles de notre système » ? Car à partir du 10 mars 2021 (jour des turbulences aériennes qu’a connues le premier vol) et jusqu’après le 26 juin 2021, (jour de l’atterrissage du même vol) c’est notre rapport au temps, à l’univers et surtout à nous-mêmes qui est bouleversé. Serions-nous des êtres virtuels dans l’espace-temps ? Tel est l’enjeu du roman d’Hervé Le Tellier prix Goncourt 2020. Un roman qui jongle avec différents styles, en épouse les codes pour mieux les déjouer, leur tordre le cou. J'ai inséré une idée technique dans une réflexion sociétale, avec l'idée romanesque d'une confrontation des personnages avec leur double affirme-t-il

Chacune des trois parties qui composent l’Anomalie est précédée d’un exergue (ou plutôt d’une épigraphe) emprunté au livre L’anomalie de Victør Miesel (serait-ce Victor Miesel, personnage de l’Anomalie d’Hervé Le Tellier, quand bien même ø a remplacé o dans la graphie de Victor… ?) Victør, double de Victor, lui-même double de l’auteur ? Victor « pose le dernier mot au court livre qui raconte l’avion, l’anomalie, la divergence » à l’instant même où Hervé Le Tellier écrit le dernier chapitre « dernier mot » de la troisième partie « la chanson du néant ». Un tel jeu de miroir et/ou de mise en abyme participe -d’un point de vue romanesque- à la « réflexion sociétale » inscrite dans un ensemble qui est aussi réflexion philosophique (sur le suicide, la mort, l’amour), métaphysique et scientifique (les chapitres consacrés aux spéculations mathématiques et à l’équipe du protocole 42 valent leur pesant d’aphorismes); un ensemble où le thème du double, de la duplication, de la gémellité est omniprésent. (un des auteurs auxquels se réfère Hervé Le Tellier est Edouard Levé (1965-2007) dont l’esprit a toujours été hanté par le thème du double). Et ce n’est pas pur hasard si la première partie -introductive, elle présente plusieurs personnages- s’ouvre sur le portrait de Blake (un être « double » à la fois tueur à gages et bon père de famille, un individu qui en se métamorphosant -identité accoutrement- incarne la problématique dualité/unicité, contingence/nécessité, essence/existence).

Une construction élaborée -l’auteur sait ménager le suspense, soigne ses raccords ; une analyse détaillée le prouverait aisément-, une diversité de « genres et de styles littéraires » (polar, roman d’initiation et/ou psychologique, comptes rendus journalistiques ou scientifiques, parodie de l’évangile) avec profusion de dialogues pour certaines séquences (réunions en haut lieu à Washington ou Paris convocation de la jet set, des services secrets, des représentants de toutes les religions), un humour omniprésent (jeu de mots, devinettes, anagrammes, pastiches, chutes inattendues etc.), multiples références (à la science, à la littérature, au cinéma, à la chanson, à la télévision). Certes tout cela peut être jouissif…

Mais…

Si l’auteur a de toute évidence pris un immense plaisir à « écrire » avec faconde et facétie L’Anomalie, a-t-il pour autant communiqué ce plaisir au lecteur ? Et la question de Victor Miesel combien de récits simultanés un lecteur consentirait-il à suivre est, il me semble, mal posée. Car il s’agit moins du nombre de personnages (Victor en a retenu 11 malgré les réticences de son éditrice Clémence Balmer) que de l’art de les mettre en scène, de les faire évoluer -dans un labyrinthe, confrontés à/avec leurs doubles, peu importe- à condition que l’intrigue ne soit pas « capillotractée » comme elle l’est parfois -ou du moins ressentie comme telle- dans le roman. La critique « fictive » de l’Anomalie de Victor Miesel souligne « l’étrangeté, le rythme lancinant, les influences de Jankélévitch Camus Gontcharov, un texte noir sans distance, où même le persiflage est douloureux ». La critique (officielle) du roman d’Hervé Le Tellier est unanime dans le dithyrambe ; on loue les qualités de ce maître oulipien. Et les références/hommage à G. Perec sont multiples (depuis l’inventaire « table 14 » -alors que par afféterie le personnage/écrivain Victor s’en dédit- qui renvoie au Saint-Sulpice de 1979 jusqu’aux lettres ulcérations » du faux calligramme qui clôt le roman ; ulcérations première publication de la littérature oulipienne en 1974) de même que les exigences -contraintes- (un des principes fondamentaux de l’Oulipo) que s’impose l’auteur ; contraintes que décèlerait un lecteur « averti »...

L’Anomalie un brillant exercice littéraire ?

L’Anomalie un roman de fausse « anticipation » qui aura convoqué tous nos démons ?

« Aucun auteur n’écrit le livre du lecteur, aucun lecteur ne lit le livre de l’auteur. Le point final à la limite, peut leur être commun » L’anomalie VICTØR MIESEL

Phrase citée en épigraphe dans l’Anomalie (Hervé le Tellier) Partie III La chanson du néant (après le 26 juin 2021)

-

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs de Mathias Enard (éditions Actes Sud)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Ce roman, dont la gestation fut longue (10 ans), Mathias Enard le dédie à son père mais aussi à « tous ceux qui peuplent ses souvenirs d’enfance deux-sévrienne » (cf chapitre éclaircissements qui clôt le livre). En se plongeant dans son enfance, l’écrivain, fasciné par la « coïncidence entre un auteur et une région » (Rabelais) compose une vaste fresque qui tout en étant inscrite dans une région spécifique avec toutes ses composantes -langues, habitus, histoire, amours, batailles-, est transcendée en une « ronde » aux dimensions cosmiques, celle de la Mort, de la Dévoration, où le macabre fait bon ménage avec la paillardise, où le trivial le dispute à l’érudition, où le baroque et la romance ont la « fluidité » des marais poitevins, où la cartographie du territoire est devenue archipel littéraire.

La construction circulaire -le premier et le dernier chapitre sont le journal de bord du jeune anthropologue David Mazon-, le rôle pivot et/ou apogée du chapitre IV, les tonalités différentes et le mélange des genres (roman d’une transformation, journal, fresques historiques, bribes de théâtre), tout cela obéissant à une architecture particulière transforme le roman en « composition » musicale: il suffit d’écouter l’ondulante phonie de l’impair 7, la reprise du même sous forme de variations (le destin de Jérémie par exemple), le leitmotiv de la Roue- métaphore de la Mort, de son cycle perpétuel-, ou ces interludes, les « chansons » de troubadours revisitées.

Dans le chapitre charnière « le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs » c’est le triomphe d’une littérature rabelaisienne. Le clin d’œil au banquet de Platon (où les convives sont invités à disserter sur l’amour) est anecdotique… Chez Mathias Enard, on vocifère, on ripaille, on dégueule, on se soûle (même si la parole -selon une liturgie propre- est successivement accordée aux convives sur le thème de la mort). Voici entre autres Sèchepine, Bittebière, Bertheleau, Grosmollard. L’histoire racontée par Bertheleau comment Ludivine de la Mothe soulagea Gargantua du mal d’amour vaut son pesant de couilles de vit et de sperme. On cite Lucrèce, Saint Thomas d’Aquin, on serait en réalité plus atomistes que thomistes, alors que l’urgence est de s’empiffrer. Mathias Enard prend un malin plaisir à « pasticher » son devancier -phrases accumulatives, jeux de mots, allitérations, paronymes, réalisme cru. Un banquet où l’outrance, l’outrecuidance, la truculence, l’opulence, le lâcher prise vont narguer momentanément la mort. Mort que l’on interpelle dans sa diversité langagière ! Mort provisoirement en latence ! On apprendra plus tard les « effets collatéraux » de cette trêve rituelle…

Souvent la phrase s’enroule dans un télescopage de temporalités et de réincarnations, elle peut mêler le temps de la narration et celui de l’irréel du futur, des épisodes guerriers passés à des guéguerres intestines, entrecroiser personnages historiques (César, Clovis, Agrippa d’Aubigné, Napoléon Bonaparte, Charles Martel...) et personnages de fiction, tout comme elle superpose les règnes animal et humain. Qui eût cru que le gros Thomas fût le cimex lectularius cette punaise qui le 3 juillet 1815 a sucé le sang de la cuisse du petit Corse, lors de son passage dans la région ? Le père Largeau, -être tiraillé entre la foi et la chair-, est à peine décédé qu’il est devenu « sanglier »... qui fut aussi gitan, cheval, aigle….La Mort exerce son « métier » avec méthode et vélocité !

La métempsychose, thème majeur à partir du chapitre II l’orteil du pendu, Mathias Enard la décline dans sa profusion et sa simultanéité : on est -en même temps- ce qu’on a été, ce qu’on devient -avec passage ou non dans le Bardo- La ronde est à la fois farcesque et tragique. Ce thème et son traitement propulsent le lecteur dans les strates de l’histoire locale et nationale ; ils s’opposent, d’un point de vue littéraire, à la parole formatée du jeune anthropologue mais d’un point de vue narratif et dramatique (au sens de drama action) ils objectivent par la « fable » les présupposés de l’étude ethnologique de David Mazon (le lecteur complice connaît l’origine de l’odeur de charogne qui imprègne la fourgonnette et qui poursuit de sa ténacité méphitique, le quotidien du « chercheur »…)

Ce roman est aussi celui d’une transformation. David Mazon était venu s’installer à La Pierre Saint-Christophe, pour les besoins de sa thèse sur « la vie à la campagne au XXI° siècle ». Fier et hautain, il promène un regard de « spécialiste » sur les habitants, les autochtones, afin d’en saisir « la quintessence rurale ». Mais ce regard va évoluer ; l’autre ne sera plus l’étrange, lui-même ne sera plus l’étranger !

Et au final ce sont des problèmes d’actualité (dont la guerre des bassines « prélèvements d’eau pour constituer des réserves d’irrigation en prévision des sécheresses »), des problèmes éminemment écologiques qui sont abordés !!! Comme si l’ancrage dans une réalité factuelle, rurale, frappait d’inanité la recherche initiale ou du moins une certaine méthodologie ! C‘est que David aura changé sa façon de vivre, de penser et ...d’aimer !!

Un roman vertigineux certes à la fois par le thème (la Mort en héritage à travers les âges et les espèces dont La Pierre Saint Christophe serait l’épicentre) et le mélange de baroque et d’érudition. L’auteur mêle avec l’élégance de la connivence, des citations en latin (comme Montaigne), différents registres de langue, de tonalités et de « genres ». Il multiplie les références historiques avec une appétence dévorante.

Mais autant le baroque peut séduire, autant l’érudition -fût-elle enrobée de trivialité et d’humour- peut saturer le récit… et de ce fait entraver le simple plaisir de lire !

-

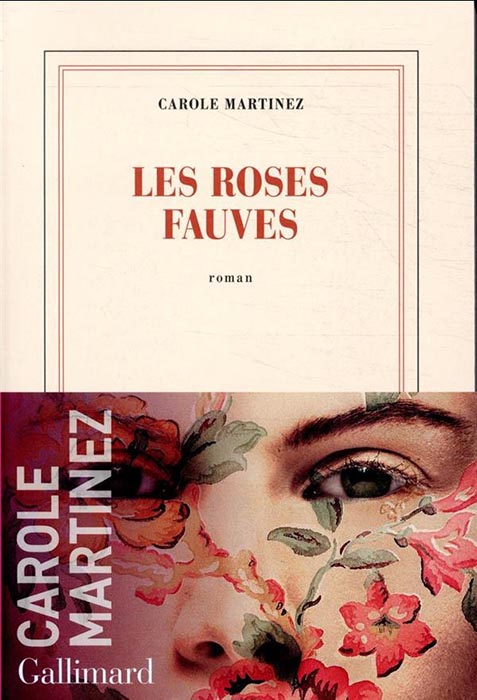

Les roses fauves de Carole Martinez (éditions Gallimard)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Dans la sierra andalouse, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu’elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort sa fille aînée en héritait avec l’interdiction absolue de l’ouvrir. À partir de ce « matériau » et dans le sillage des femmes brodeuses, Carole Martinez va « tisser » un subtil récit littéraire, où le merveilleux poétique se marie au réalisme le plus cru, où la grâce éthérée épouse la sordidité tragique, autour des dynamiques du désir et de l’amour dont les roses fauves sont la métaphore. Un texte comme textus ! Construire, tresser, entrelacer ! Métamorphoser en personnage de roman cette lectrice qui -lors d’une dédicace de « Cœur cousu »- lui avait raconté la coutume espagnole, superposer à l’histoire de Lola celle du roman en train de se faire (roman dans le roman), les éclairer de fulgurantes coïncidences, d’échos intérieurs, d’effets spéculaires et faire du lecteur un acteur à part entière (Elle- Lola- sera notre œuvre commune notre enfant conçue dans le mitan du livre où nous dormons ensemble lecteur et auteure mêlés dans un même nid de ronces…)

Postière à Trébuailles, Lola, a hérité de sa grand-mère Rosa, elle-même petite-fille d’Inès Dolorès, de cinq cœurs cousus -riches de confessions intimes. Guindée, corsetée dans des principes, serait-elle la seule de la lignée des marcheuses à être sédentaire, car elle boite ? Aurait-elle un lien avec la femme de la carte postale ? Carte qui a décidé du choix d’un lieu propice à l’écriture ? Troublante coïncidence…Toujours est-il qu’elle se lie d’amitié avec l’auteure -comme si elle l’attendait- se confie et accepte de lui faire lire le « cœurblanc qui a craqué le jour de la Sainte Catherine ». Soit 44 feuillets et d’autres non numérotés -ce qui autorisera l’éclatement de la chronologie- ou du moins le va-et-vient entre le moment où Inès Dolorès sent venir la mort et son passé revisité. Une vie de secrets, d’incertitudes enfouies, une vie d’audaces amoureuses, de sensualité effrénée... mais avec la Mort en héritage !! Lecture entrecoupée de pauses, de commentaires et de leur transfiguration dans et par l’écriture. Lecture que rythme la cloche de l’église de Trébuailles. Lecture qui va influer sur le comportement de Lola, et surtout sur le rapport à son propre corps (des caresses nocturnes ont enfanté des roses…). En regardant son reflet dans le miroir, elle reproduit le geste de son aïeule et se sent une vitalité d’adolescente. La quête (l’attente) de l’être aimé s’incarne en la personne d’un cavalier à la gueule de héros. Temps suspendu ! Rencontre amoureuse et chavirement ! Après avoir été muselée, Inès à 16 ans, s’effeuille au miroir en entendant la voix suave d’Augustino… Parée de sa nudité, Lola accueille le « cuirassier »...

Non seulement Carole Martinez se plaît à établir -non sans humour- des corrélations entre les destinées de ces deux femmes -ce dont témoignent le montage et son jeu de raccords- car jadis et aujourd’hui craquent comme des coquilles de noix, secoués par les mêmes rafales, mais le « roman » tout entier est fait d’entrelacs (à l’instar des épineux de ces ronces, « motif » littéraire ou brodé qui permet de relier espace et temps), de glissements, de superpositions et de fondus enchaînés. La mémoire du village c’est Mauricette qui la capte auprès des arbres (merisier), ou auprès de mourants, emplissant ses pots de confiture vides de leurs chuchotements (fable dit le chœur des femmes au tout début du roman, reprise en écho vers la fin par la logeuse) -mais l’auteure se laissera bercer dans ses bras comme dans ceux de sa mère en écoutant l’histoire du village. Lola n’est-elle pasau carrefour de son histoire familiale et de celle du village, au carrefour des vivants et des morts ? Les commérages ce sont les tricoteuses (avatar comique des Parques ?) qui les colportent : ainsi dès le début le lecteur est informé de la présence d’un acteur hollywoodien, auxfesses formidables et dont s’éprendra plus tard… Lola. Acteur qui doit interpréter le rôle de Pierre -parti au front pendant la première guerre mondiale ; sa fleur au fusil ? Marie, boiteuse elle aussi. À la lettre que lui envoie Pierre répond celle d’Henri destinée à Louise. Quand interpréter un rôle se confond avec sa propre vie c’est précisément ce que fait William/Pierre dans sa relation avec Lola/Marie. L’auteure elle-même n’est-elle pas devenue personnage de son propre roman ? Invitant ainsi le lecteur à pénétrer (dans) les arcanes de l’écriture (un roman est un gouffre) avec ses attentes déçues, ses perspectives dédaléennes, (les réseaux souterrains des fougères m’ouvrent un chemin vers mes propres abîmes), ses tentatives de garder le « fil » avec le « réel », avec l’être aimé Laurent -dont l’alliance serait la métonymie- alliance qui se détache, traîne à côté du lit au grand dam de la logeuse Nelly (alors qu’Inès personnage de fiction aura gardé l’anneau d’Augustino comme gage d’amour par-delà la mort,... comme si l’amour éternel n’existait que dans les contes...) mais qui roulera sous les doigts au moment du départ !!! (l’auteure aura quitté son roman pour regagnerle monde).

Si l’écriture propre au merveilleux poétique domine dans ce roman, elle n’exclut pas pour autant la trivialité et le comique. Certains passages mériteraient un commentaire particulier : l’étrange « tête-à-tête » par exemple (deux instances narratives, une Lola jouissant de ses propres caresses dans l’attente de l’être aimé -et la phrase crépite de ses spasmesc- puis empêtrée dans sa gaucherie, un William irrésistiblement attiré par cette femme-fleur, mais ...à la fragilité de l’idiot…). De même la romancière par des allusions précises à l’Histoire inscrit le roman dans une forme de contemporanéité qu’elle transfigure par l’onirisme (la guerre civile espagnole, les commentaires de Miguel l’ami d’Inès, celui qui a été le père éducateur de toutes ses filles, la première guerre mondiale -l’histoire du soldat de Stravinsky- dont s’inspire le film tourné dans le village).

Les Roses fauves ! Un titre oxymore ? Roses qui se nourrissent des désirs qu’elles insufflent, elles seront lubriques. Elles envahiront ces jardins dès que palpitera l’appel du désir ! Et le corps -dont la thématique est très prégnante : corps révélé, approprié, par sa nudité exhibée et assumée- est exalté en des passages d’une puissance sensuelle incontestée. Roses vénéneuses et scélérates aussi. Celles qui puent le foutre et la mort disait nauséeux le père d’Inès ; propos repris à l’identique par l’auteure... Roses dont le parfum âcre qui tient de la fleur et du fauve est chargé de minuscules épines qui déchirent les poumons…

C’est que ces roses sont au carrefour des vivants et des morts là où elles se gorgent de sang et de désir

-

Valencia Palace de Annie Perreault (éditions Le Nouvel Attila)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Éblouissant ce premier roman d’Annie Perreault tant par sa construction que par l’ambition de son sujet. Une scène originelle -Claire n’a pas retenu la femme qui, après lui avoir confié son sac, s’est jetée dans le vide-, scène vécue au Valencia Palace en cet été 2009, et l’hôtel comme l’épicentre d’un séisme intérieur... Le découpage du texte -qui parfois s’apparente à un storyboard – obéit à la dynamique déconstruction/reconstruction celle qui précisément anime le personnage principal en proie à un sentiment irrépressible de culpabilité. Les distorsions temporelles (flash back et montages parallèles) les jeux d’instances narratives la gémellité, les dédoublements, le flux ininterrompu de certaines phrases créent un étrange malaise dans un huis clos intérieur où sont conviées beauté et terreur.

Comme pour Moderato cantabile, de Marguerite Duras, l’évidence d’un événement extérieur -dans les deux cas la mort d’une femme- s’oppose (ou se superpose) par antiphrase à un univers mental. Et c’est bien le contraste entre la précision quasi clinique -dont témoignent titres et intertitres à valeur programmatique et certaines descriptions- et le flou l’irréalité l’étrange évoqués, le mélange de réalisme et de fantastique, la superposition de deux pôles, l’éloquence de ce qui est tu et le passé revisité, qui frappent d’emblée à la lecture de Valencia Palace. Un emmêlement qu’illustre la photo de couverture (image tirée de by the sea) de Maïa Flore : une femme vue de dos sur une plage, les bras tendus se confondant avec la ligne d’horizon et pourtant on ne peut identifier avec netteté horizontalité et verticalité : sable ou rempart/rambarde ? Appel du large ou peur de la chute ?

Effets spéculaires et lignes de fuite traversent ainsi de part en part le récit. Enchevêtrement de va-et-vient qui se télescopent. Et les distorsions temporelles -la collision 2015 -2025, le va-et-vient entre le moment présent 2015 et/ou 2025 et le passé proche (été 2009) ou plus lointain- participent de cette démarche de déflagration. Scènes qui se font écho (avec reprise de titres identiques) entre ce 9 août 2009 où Claire -alors en vacances avec son mari Jean et ses deux enfants Laure et Léon à l’hôtel Valencia Palace, assiste – indifférente?- au suicide d’une femme et cet été 2015 où elle revient, seule, sur les traces de...(elle ne peut pas savoir que je suis la femme qui en a laissé mourir une autre) Et ce retour coïncide en un audacieux montage parallèle avec le marathon auquel participe sa fille Laure en 2025, à Valence. Les deux déambulations certes éloignées dans le temps, se rejoignent en un parcours initiatique dont les étapes sont scandées pour l’une par ses enquêtes, ses prises de conscience et ses rencontres et pour l’autre par les kilomètres qui défilent ; déambulations à la fois physiques et mentales qui progressivement dessinent un portrait de la mère où le même est évoqué et ressenti selon deux points de vue. Claire n’est-elle pas pour sa fille cette mère irréelle (en italique dans le texte) qui « flotte dans son rayon de lumière, figée dans un paysage d’automne avec son air de mystère… » ?

Annie Perreault joue sur la gémellité, la duplication, la surimpression qu’elle décline ad libitum : les deux séjours à Valence, Claire et la femme de Valence, Claire et sa fille, Claire personnage de roman et auteur du même roman (réédition de « trois jours à Valence ») ; Claire scénariste d’un film « je suis ici pour écrire un scénario... la femme est blonde et blessée, le ciel est brumeux, c’est un huis clos étouffant sur le toit d’un hôtel, le film est construit sur un malaise, une inquiétude, un mystère, on ne sait pas qui est cette femme, et on ne le saura pas, à la fin, elle se jette du haut du toit, on ne sait pas pourquoi » dira-t-elle à Juan Carlos en présence de Manuel en 2015 ; Claire elle-même a l’air d’une femme étrange inquiétante : elle peut changer d’identité et de couleur de cheveux comme dans le film Vertigo.

Jeu sur les instances narratives aussi où le pronom « elle » serait comme le double d’un je inarticulé, alors que le je de Laure qui prend le relais s’éploie en longues phrases accumulatives (une par kilomètre parcouru) où la ponctuation est celle du flux de la pensée, des souvenirs et de la pulsation du coeur qui bat à l’écoute de son propre corps.Oui être à l’écoute de son propre corps ! c’est un autre questionnement de Valencia Palace. La romancière qui vit à Montréal, est marathonienne à ses heures (dit la couverture). Ce n’est donc pas pur hasard si Laure -dans le sillage de sa mère – pratique la course à pied. Un sport qui exige souffle et concentration ; un sport qui met à l’épreuve les facultés d’endurance (Laure sait qu’elle n’a jamais couru au-delà de 30km et pourtant…) ; sport qui comme le lâcher prise peut être si bénéfique ! Claire court en ligne droite en longeant la mer, et peu à peu son corps se déleste de ses raideurs et sa mâchoire ramollit. Au km 33 Laure sent la mollesse des bras, du ciment dans les jambes...mais elle va tenter d’oublier la raideur ...avant d’assister au surgissement d’une force inouïe !

Suivre la trace de la femme suicidée tout en traquant son propre réel, n’était-ce pas le pré-texte à une quête existentielle ?

Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. C’est le voyage qui vous fait ou vous défait (Nicolas Bouvier L’Usage du monde )

-

"La leçon de ténèbres" de Léonor de Récondo (Stock ma nuit au musée)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

L’auteur a donné rendez-vous à Doménikos Theotokopoulos dit El Greco (1541-1614) dans sa maison à Tolède, une maison devenue Musée (Museo del Greco). De 23h15 à l’aube en ce samedi de juin à la touffeur caniculaire, nous allons suivre celle qui se prépare et se pare avec volupté pour ce nouvel hyménée, la rencontre amoureuse avecDoménikos mi amor.

Si le titre Leçon de ténèbres renvoie à un genre musical français du XVII° sièclequi accompagnait les offices des ténèbres pour voix et basse continue, le récit de cette nuit au musée(exercice proposé par les éditions Stock) fera entendre plusieurs voix lors d’une double déambulation : les fragments étoilés de souvenirs personnels épousant le parcours du Greco depuis son île natale jusqu’à Tolède en passant par Venise et Rome. Et l’intensité quasi mystique des gestes des pensées des deux « amants » va vibrer d’une majesté sensuelle et musicale

Faire sortir le peintre de son « obscurité » par-delà les siècles qui les séparent, convoquer en ce lieu de mémoire (le musée de Tolède) les « fantômes » qui habitent le cœur et les pensées de « l’amante » -et la figure du père s’impose dans sa singularité- les relier à l’univers du peintre dans une confondante unité, n’est-ce pas la singularité de cette immersion nocturne qui embrase le corps et l’esprit ?

La structure narrative s’éploie en trois mouvements (miraculum mundi, yermo, lux aeterna) et fait éclater (malgré l’apparente linéarité du double parcours) points de vue et chronologie pour mieux les enchâsser dans un montage alterné jusqu’à la fusion finale, par-delà (ou au-delà de) l’espace et le temps

De même la romancière fait alterner récit dialogues et poésie. En interpellant Doménikos en le tutoyant en le faisant vivre à différents âges de sa vie et en différents lieux, en le célébrant, elle se place sous l’égide de Jean de la Croix (cité en exergue) auquel elle emprunte pour le faire sien le thème de l’amour impatient tout en renouvelant le lyrisme mystique des poèmes de la nuit. Les caresses musicales (la narratrice a emporté son violon, instrument de séduction…) vont à la rencontre du peintre aimé. Dans cette nuit sans fin dans cette lente attente de toi, Doménikos, il m’a fallu des heures de préparation, de pérégrinations, de prières, pour qu’advienne ce nocturne peu avant l’aube, pour que surgisse mon unique leçon de ténèbres

La leçon de ténèbresou le dialogue entre les vivants et les morts. Doménikos a posé ses doigts sur la pierre que la Vierge aurait foulée en descendant imposer la chasuble à saint Ildephonse et des siècles plus tard Léonor de Récondo caresse la pierre Doménikos rejoins-moi. Tu es ma prière. En contemplant le tableaul’Expolio ne se sent-elle pas priseau piège/ du croisement de son regard/ avec le geste impudent du pinceau de l’artiste ?

Dialogue entre les arts aussi: Doménikos et Francesco cheminant sur les routes de Castille rappellent Don Quichotte et Sancho Panza ; età l’instar du fameux hidalgo de la Mancha, Doménikos se battra contre des moulins à vent. Dans l’attente du peintre aimé la narratrice joue du violon car « il faut que les sons galopent jusqu’à toi transpercent le temps »

Dialogue et filiation enfin. Dans son musée imaginaire la romancière établit des parallèles entre Le Greco, Egon Schiele et le Picasso de la période bleue - un fil visible certes mais surtout celui invisible d’une réalisation portée au plus strict dénuement.Un art qui transcende les techniques les méthodes les supports. De même qu’en évoquant la peinture de son père Félix de Récondo -parfaite descendance du firmament espagnol - elle avait été frappée par les similitudes avec les univers de Bacon Rebeyrolle Dado[1]

La filiation c’est aussi l’éducation du regard. Doménikos explique à son fils Jorge Manuel le rouge des velours des soies l’acuité des portraits « peindre ce que tu as attrapé dans le filet de tes yeux en faisant fi des apparences,des ors, des fraises en dentelle, des célébrations ; regarde tout ce qui est à ta portée mais n’en restitue que l’essentiel. Léonor de Récondo, très jeune, a appris la discipline artistique et se rappelle certaines conversations avec son père sur la création et l’apprentissage. Et voici que résonne son credo scandé par l’anaphore « je crois » « je crois à l’éducation du regard qui comprend l’élaboration d’une réflexion. Je crois à la connaissance dans le temps nécessaire à la création d’un présent qui ait un sens, un présent qui embrasse, contienne les routes traversées et celles à venir, même si nous foulons inlassablement les territoires de ceux qui nous ont précédés, même s’il nous plaît d’imaginer que nous les réinventons. »

Alors que Doménikos âgé de 73 ans (1614) vient de capter dans l’instant ultime le regard de la femme aimée Ariana, couché dans son sourire il laisse le ciel s’engouffrer sous sa paupière et « meurt de ne pas mourir. »

Il est désormais prêt pour l’enlacement et le baiser suprêmes dans le jardin du musée de Tolède. Tu souffles sur mes paupières faisant voler / en éclats mes larmes. / Et tu lèches mes éclats [...] C’est notre baiser / à la lisière du temps / celui du jardin originel Notre baiser, / dans la sauvagerie de notre amour / le flamboiement de notre désir

La lumière, malgré la nuit

[1]Une plaquette, avec les portraits de Mohror, éditée dans les années 80 90 préfacée par Michel Faucher le fait d’ailleurs figurer aux côtés de Rocher, Gillet, Rebeyrolle, Velickovic entre autres

-

« Une fois (et peut-être une autre) » de Kostis Maloùtas (Editions Do)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Traduit du grec par Nicolas Pallier

Premier roman de Kostis Maloutas (né en 1984 à Athènes) une fois (et peut-être une autre) frappe par un mélange de critique assassine -celle du monde littéraire,- et de dérision… Le point de départ ? Deux auteurs un Allemand et un Uruguayen ont écrit au même moment, sans se concerter, un livre identique « une fois (et peut-être une autre) ». Deux critiques essayistes -chacun dans son pays respectif- en ont fait une analyse qui se veut plus ou moins exhaustive ; identique !! Deux éditeurs vont profiter de ce hasard en le transformant en « événement littéraire » par un battage médiatique sans précédent…

Le romancier entraîne son lecteur dans un jeu de miroirs en jouant avec le principe de gémellité, de duplication qu’il décline ad libitum. Il est lui-même tout à la fois auteur lecteur critique dont il parodie les « tics » et les « défauts ». Crise de la littérature ? De l’inspiration de la création ? Assurément. Et dans un style où les mots vont se jouer des maux…

À situation absurde traitement absurde. Et pourtant l’incipit laisse entrevoir une approche plus sereine et logique : la coïncidence initiale serait due à cette « imprévisibilité » qui est au cœur même de la « réalité ». Gageons qu’il ne s’agit que de faux semblant. Ne serait-ce pas plutôt l’illustration -certes loufoque- d’un constat amer : il n’y a pas d’écrivain original, il n’y a pas de thème original ; on ne crée pas ex nihilo. Tout est dit et l’on vient trop tard !

Le Sec, personnage principal du roman « une fois (et peut-être une autre) » écrit par Wim Wertmayer (publié le 7 novembre 1999 aux éditions Weisswald) n’a pas d’épaisseur... L’intrigue se déroule « dans un présent indéterminé » dans une ville « incertaine et impersonnelle ». L’auteur prend un malin plaisir à « décortiquer » ce roman en soulignant les « ratés », les clins d’œil faciles, les astuces narratives éculées ou prétendument novatrices (ainsi la synchronisation entre texte et image reproduite page 15 et support à l’illustration de couverture). Or le travail sur des œuvres passées pour « y retrouver les traces de structures formes ou contraintes » n’était-il pas inscrit dans la charte de l’Oulipo ? Et la récurrence du double - le nodule dans le cou comme un autre « je » avorté, les deux dessins en miroir, les deux aéroports identiques, le personnage féminin de la Petite, sœur de Le Sec et la petite de la nouvelle, récit dans le récit où guerroient deux rois, le client qui achète deux livres dont les couvertures se ressemblent- n’illustre-t-elle pas mises en abyme et complexité apparente d’un dispositif ?? Kostis Maloutis est le lecteur critique de Wim Wertmayer tout en prenant à partie le lecteur du présent volume par des mises en garde mais aussi des procédés d’attente (empruntés d’ailleurs à l’auteur qu’il est censé critiquer). Ainsi en est-il de ces nombreuses parenthèses -explicatives ou non dont celle du titre- et de ces digressions. Point faible du romancier ? Ne le revendique-t-il pas plutôt comme élément d’une stratégie d’auto-dérision ? Ainsi quand il écrit page 48 « mais reprenons le fil du récit à l’endroit où nous l’avions laissé » c’est-à-dire page 9…

Après avoir « désossé » ce roman -sorte de métalangage-, il s’attaque au double uruguayen Joaquin Chiellini (édité chez Libros de Papel Transparente) adoptant cette fois le point de vue du critique Guillermo Hurtado et de l’éditeur Rodrigo Caiman (Kostis Maloutas romancier, double d’un critique de critique littéraire). L’appât du gain va présider à la réédition du roman de Joaquim Chiellini (la première avait fait un flop) et de la version revue et corrigée de la critique. L’assomption dans la complexité Kostis Maloutas la réserve pour la rencontre d’abord à Montevideo (puis en écho à Francfort) de tous (enfin presque) les protagonistes : les deux écrivains Chiellini Wertmayer, les deux critiques Hurtado Bichsel et les deux éditeurs Rodrigo Dieter ; et il conviendrait d’ajouter les traducteurs (doubles de Nicolas Pallier qui a traduit du grec le roman que l’on est en train de lire ?) et tous ces universitaires qui ne sont pas avares de gloses surtout quand il est question de « bizarrerie télépathique ». Les deux éditeurs s’entendent à merveille pour faire fructifier ce « hasard ». Pince sans rire, le romancier évoque avec la distance de la componction, les « affres » de la traduction (de l’allemand en uruguayen et vice versa... alors qu’il s’agissait du même, le jumeau…)

Oui nous sommes embarqués dans les dédales du battage médiatique, tout comme le romancier joue avec les circonvolutions et les circonlocutions (il nous tend des pièges, fait semblant de les déjouer).

Et qu’en est-il du lecteur de la fiction ? c’est Sabine Kreutz Müller la compagne de l’éditeur allemand Dieter Moogerfooger qui s’interroge sur l’inanité des procédés narratifs choisis par les deux écrivains ; elle les attaque frontalement « pourquoi nous infliger vos aspirations ridicules tout ce qui vous fait espérer que votre œuvre est à la hauteur de celles que vous admirez…[…] Vous avez peur qu’on vous accuse d’écrire de manière simpliste ou est-ce parce que vous êtes convaincus que ce qui est difficile et biscornu ce qui interpelle le lecteur est automatiquement d’avant-garde » Lectrice insatisfaite ? Mais est-ce tout simplement envisageable quand on sait qu’elle ne lit jamais… ???

L’ultime astuce (ou plutôt antépénultième car il y aura in fine un rebondissement, évoqué en montage parallèle) : les six ont décidé de rédiger ensemble un texte qui serait comme la genèse de cette « histoire » …

Or ce livre existe déjà !!!

Nous sommes en train de le lire

une fois (et peut-être une autre) se donne à lire comme un « jeu » littéraire (Kostis Maloùtas rend ainsi hommage à ses devanciers) ; un exercice qui avec humour et jubilation soulève des problèmes éminemment littéraires (le romancier et l’inspiration, la relation auteur/éditeur, la relation auteur/lecteur, le rôle de la critique dite littéraire, la marchandisation du livre)

On regrettera toutefois les tournures approximatives et/ou incorrectes de la traduction ; elles parasitent voire paralysent le simple plaisir de lire.

Dommage !!

-

"Kree" de Manuela Draeger (Éditions de l’Olivier)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Par le sortilège d’une narration explosée dans l’espace-temps de la nuit sans étoiles, Manuela Draeger, une des Voix du post-exotisme, fait « revivre » le « destin » d’une sœur du désastre, Kree Toronto. Femme guerrière, experte en arts martiaux, elle n’aura cessé d’errer -sous le ciel épais comme du brai- ; elle aura survécu aux guerres fratricides à la grande guerre noire. Une errance ponctuée de réminiscences, de rencontres, de pauses faussement salutaires, de scènes macabres, de chants et prières, mais empreinte de tendresse et d’humour ! Nous sommes dans un monde post exotique celui de la décomposition, de l’espace charbonneux, nous sommes simultanément ici et là, dans un avant et un après, entre vivants et morts, réel et rêve, sondant une mémoire historique collective (rêves avortés de l’égalitarisme) qui rejoint précisément la mémoire de l’ailleurs, si familière aux lecteurs d’Antoine Volodine.

La narration -où se mêlent réalisme cru et merveilleux, tragique et burlesque, humour et autodérision- se déploie en sept chapitres à l’architecture particulière. Si chacun a sa tonalité propre dans l’évocation d’une étape singulière ou la manière de « vivre » cette étape, certains se font écho (III et V) – choix formels, évocation du passé, celui de Kree et de Griz- et l’atmosphère est souvent glauque et irrespirable dans la marche vers... L’auteure fait alterner récit -longs paragraphes descriptifs sur le « quotidien » de Kree (IV), et dialogues au parler mutilé, instantanés -découpage typographique- en harmonie avec les bribes du savoir, de la mémoire et réflexions plus générales sur la création tout en jouant avec des collisions de temporalités. Cette alternance va de pair avec le rythme qui scande errances et pauses, le temps qui s’étire ou se contracte -dans la fixité d’un présent réinventé. Un « balancement » annoncé dès l’incipit ! Un souffle épique souvent comme dans les chansons de geste ! La circularité -les deux morts de Kree, au début et à la toute fin- et les nombreuses récurrences (rites, funérailles terrestres et célestes, obstructions, les trois disparitions, la gémellité Myriam/Kree, Gomchen/Grizy, la présence d’araignées, légendes colportées sur les oeufs et leur concrétisation) n’illustrent-ils pas la répétition d’un même naufrage celui de l’existence ? Ensemble on est la même famille de cauchemar et de malheur. On est tous ensemble des frères et des sœurs de désastre.

La scène inaugurale frappe par sa théâtralisation et ses effets cinégéniques : l’auteure comme en surplomb ou en frontal, dirige ses acteurs, « deux personnages immobiles un dialogue laborieux, un décor en bois, une lumière avare avec des effets d’ombre » Kree est venue venger la mort de sa chienne Loka outrageusement mangée par les frères Godron ; (un couple qui peut rappeler Laurel et Hardy...) Art martial et fleur d’acier sanguinolente !! Mais un coup de feu fatal !! Dès lors nous sommes projetés dans un monde post mortem… où Kree était d’ailleurs attendue…Comment s’en étonner ? le bardo (les araignées ont elles aussi leur bardo !!..) ou plutôt les bardos ne sont-ils pas appelés à se répéter dans des réincarnations ratées, contraignant à marcher sans cesse dans « l’enfilade des espaces noirs » ? Le risque encouru ? Plonger dans la dépression et l’asthénie est un des pires dangers contre quoi nul ne peut se prémunir... L’esprit se décourage puis s’éteint . Et pourtant malgré les aurores étranges, les pluies acides, l’humidité permanente, les coups de vent porteurs de miasmes les « conditions de vie sont acceptables pour les rares organismes qui ont franchi la dévastation »…

Le cas de Griz Uttikuma (l’homme à la casquette de marinier, au crâne blessé) illustre avec réalisme, fantaisie et onirisme le processus de « re-naissance ». En témoigne le chapitre V qui lui est consacré : à l’alternance entre les pronoms « tu » (dédoublement ?) « vous » (Griz et Smoura) et « il » (distanciation ?), correspondent la récurrence d’objets et d’animaux symboliques, l’action hallucinatoire, et l’évidence solaire de l’Amour... Après 49 jours -ou 49 mois voire 49 années-, Griz va quitter la « gangue » avec sa belle Eurydice chagallienne Smoura Tigrit (illuminés par une violente clarté lumineuse). Il sort de la coquille, des profondeurs des fosses. Il éclot... en adulte... Mais il sera seul ! Et son premier jour « d’existence » implore le dernier (celui des retrouvailles avec l’aimée !!). Or, nous l’avions découvert au chapitre précédent en déserteur rééducable confié à la vigilance de Kree, déléguée ouvrière et paysanne, chargée de surveiller ses progrès en conscience égalitariste. A noter ici que la séance à la salle des fêtes de la Maison des Mendiants vaut son pesant de cynisme narquois ! (IV,5)

En écho au chapitre V, le chapitre III où le passé de Kree est restitué sous forme d’instantanés, de flashes -aussi éclatés que la chronologie – offre un échantillon de l’univers post-exotique : noirceur permanente du ciel, stade agonique de l’humanité « le monde est si oniriquement ténébreux que plus personne n’établit de différence entre la nuit du jour et la nuit des rêves ». Élevée par Golgolian, initiée très jeune à la lecture à l’écriture et aux arts martiaux, Kree participera à des opérations de commando ; elle aura connu des épisodes de barbarie violente, aura tué, vaincu ses adversaires, triomphé d’obstacles. Amazone hostile à l’accouplement, Kree, une héroïne digne d’une épopée ? Or « bien qu’elle fasse partie des gens qui ont duré le plus longtemps aucune légende n’accompagne sa figure ». Pourquoi ?

Zurn Pex Inc. Lawsuit alleging faulty and defective plumbing led to property damage. Zurn Pex Inc. Plumbing Fixture Defects Please click here for a free evaluation of your case Defective Plumbing FittingsBrass plumbing fittings for Pex plumbing systems sold by Zurn Pex, Inc. allegedly fail prematurely. Homeowners claim brass fittings used to make connections in Zurn Pex systems were incorrectly designed and manufactured. As a result, the homeowners allege the fittings fail prematurely, sometimes within a year after installation. Substantial water damage may occur when the fittings fail. Pex (a generic term for cross-linked polyethylene) plumbing systems use flexible plastic tubes which are attached to brass fittings, instead of the traditional copper piping. Zurn has used also used the following names to describe its brass crimp fittings: "QestPEX Crimp System","Qicksert fittings" and"Qick/Sert Insert". Zurn Pex Inc. has sold more than a million of the brass Pex fittings. While originally honoring its warranty, since receiving hundreds of claims from homeowners for damages resulting from the faulty fittings, Zurn Pex has stopped paying claims, and homeowners must for the damages themselves. [ZURN PEX AMENDED CLASS ACTION COMPLAINT] Zurn Pex Defective Plumbing Fixtures Updates Zurn Pex Plumbing: A Cautionary Tale People who have experienced the horror of having a plumbing fitting, like the Zurn Pex fittings, fail know all too well what an ordeal that can be. In addition to damage to floors, walls and ceilings, there can be mold growth and other health risks to deal with. If a leak flows for long enough, a home can be made uninhabitable by even a tiny leak. Zurn PEX: the Ticking Time Bomb Behind Your Walls The retired doctor from Minnesota must have been thanking his lucky stars that he was home when his upstairs bathroom sprung a leak above the ceiling. He was there to shut the water off before thousands, if not hundreds of thousands of dollars might have been done as a result of a defective Zurn PEX brass fitting. Zurn Pex Faces Class Action Lawsuits Consumers who have Zurn Pex plumbing systems in their homes may discover that the system is not all it was cracked up to be. People have already experienced leaking in their homes that has caused significant water damage. Some lawsuits have already been filed, although as more consumers experience problems with their Zurn Pex plumbing more lawsuits will likely be filed. Zurn Pex Inc. Legal Help If you have suffered damages from defective Pex plumbing, please click the link below to send your Zurn Pex Inc. complaint to a lawyer who will evaluate your claim at no cost or obligation. Related Law Suits Zurn Pex Inc. Law Suit and Settlement Trasylol Law Suit and Settlement Botox Law Suit and Settlement Asbestos and Mesothelioma Law Suit and Settlement Chantix Suicide Law Suit and Settlement Vytorin Marketing Law Suit and Settlement Ezetrol, Canada Law Suit and Settlement Icy Hot Heat Therapy Law Suit and Settlement Mutual Funds Law Suit and Settlement Heparin Injections Law Suit and Settlement See more stories from this source. Class Action Law Suits Newsworthy Law Suits Defective Products Lawsuits Discrimination Lawsuits Drug & Medical Claims Lawsuits Food & Dietary Supplement Lawsuits Insurance Lawsuits Malpractice Lawsuits Personal Injury Lawsuits Real Estate Lawsuits Investment Fraud Lawsuits Best LawyersNewyork LawyersCalifornia LawyersPennsylvania LawyersPhiladelphia Lawyers

Comment s’opère la « transmission » ? Dans une « société » d’après la catastrophe, celle des mendiants terribles, (thuriféraires du polpotisme), qui a confisqué jusqu’à l’identité de chacun et aboli toute culture de la mémoire ? Manuela Draeger va inventer des modes de transmission. Des oiseaux géants tentent de repeupler le monde avec des créatures qu’ils fécondent au milieu des cadavres. La « tente tremblante » que le Tibétain Gomchen installe chez Myriam Agazaki une ybüre (sorcière guérisseuse chamane) permet de communiquer avec les morts (de remonter le temps ?). Il en va de même avec les herbes « magiques ». Les épingles dans le crâne sont comme les stigmates de traumas plus ou moins anciens. Kree en cisaillant les grillages retrouve à 40 ans des gestes de son enfance martiale (mémoire musculaire). Une recette de pemmican et c’est l’image du soldat bachbak son « violeur ». Mémoire individuelle ! Moins des remembrances que des images ! Mémoire collective ? La règle est de « taire l’essentiel de notre passé ». On est prêt à reconstruire des histoires et sa propre histoire. Si les survivants ont « abaissé sur leurs souvenirs un rideau de fer », c’est pour ne pas tomber dans la folie et le marasme... et Kree comme presque tous les survivants situe le passé dans un autrefois sans repères et sans importance ; alors que le présentest une « simple répétition » de l’horreur des existences précédentes.

Quand on « nous oblige à y revenir [...] nous racontons une autre vie que la nôtre, nous inventons un autre enfer que celui d’où nous nous sommes miraculeusement extirpés. Nous trempons à contrecoeur dans ces romans afin que rien ou presque rien d’insoutenable ne brûle à nouveau en nous et nous détruise. C’est nous-mêmes que nous mystifions » Le pronom « nous » qui inclut Manuela (auteure et personnage.) évoque tout autant la pluralité des voix qu’un déchirement individuel et collectif.

Mystification assumée !

La Voix de Manuela aura inscrit dans une mémoire partagée, le « destin » d’une amazone, amnésique, arachnophobe, astigmate. Images hallucinées aux échos amplifiés ou amortis par leur passage dans les espaces noirs.

Rêve de suie ?

« Le pessimisme le plus lugubre et le désastre absolu sont une pâte inerte avec quoi on peut façonner des objets extrêmement lumineux » (Antoine Volodine)

©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact

![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)